La marea de los tiempos XXIII

Por Omar López Mato

omarlopezmato@gmail.com

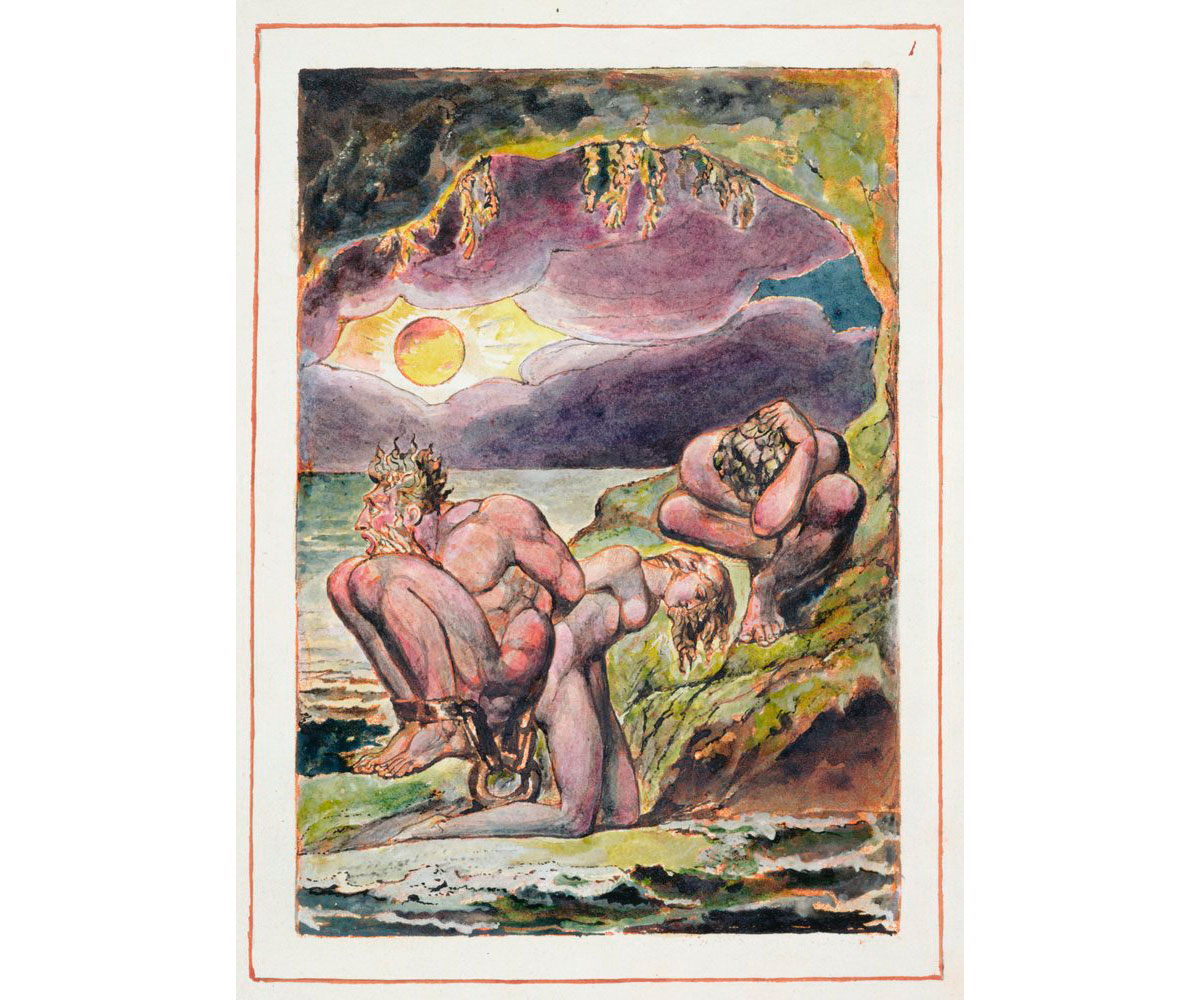

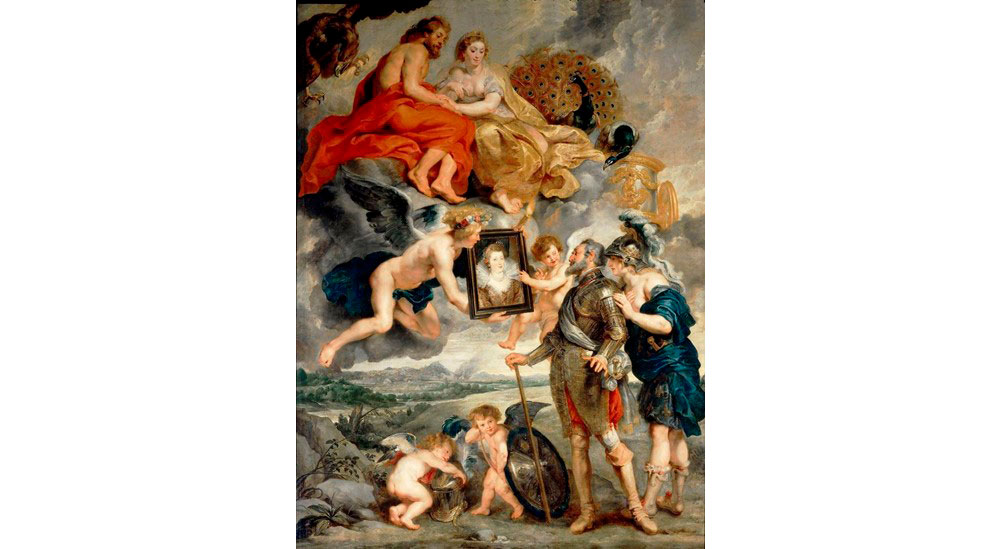

De todos los pintores decimonónicos, quizás el más difícil de encasillar en un estilo es Francisco de Goya y Lucientes. Por un lado, utilizaba técnicas propias del neoclasicismo para sus obras como pintor oficial de la corte, pero recurrió a un expresionismo contundente en sus dibujos más intimistas, con marcadas connotaciones políticas y

sociales. Goya preanuncia el romanticismo, el impresionismo y, como ya dijimos, el expresionismo, corrientes estéticas que irrumpieron a fines del siglo XIX. En Goya coexiste el artista al servicio del poder y el crítico amargo del sistema; es el pintor de reyes y a su vez el observador despiadado que plasma la cruda realidad sin concesiones.

En el retrato La familia de Carlos IV de España —concebido con la misma teatralidad que Las Meninas de Velázquez— deja deslizar sus opiniones sobre los miembros de la realeza. Mientras que Velázquez utilizó Las Meninas para ensalzarse, luciendo la orden de Santiago y mostrando su trato amistoso con el rey Felipe IV, Goya dispone de la misma perspectiva para plasmar sus impresiones sobre la familia de Carlos IV, pero sin vanagloriarse de su posición como pintor de la corte.

Desde las sombras, en un discreto segundo plano, Goya se convierte en espectador, reflejo y juez de la Familia Real. Carlos IV luce su mirada ausente, y la reina fue pintada sin intención de ocultar sus defectos (aunque María Luisa aprobó el retrato, por lo que damos en suponer que de una forma u otra Goya atenuó el ya deteriorado aspecto de la reina).

La princesa Carlota no tiene rostro, porque entonces era reina consorte en Portugal, y Goya no la conocía. Fernando era aún “el Deseado”, el joven príncipe que despertaba esperanzas en los espíritus liberales de España. Delante de él se encuentra su hermano menor, Carlos María Isidro. Entonces nada hacía anticipar las guerras sucesorias “Carlistas” que se desataron a la muerte de Fernando VII.

Los infantes menores, retratados alrededor de la madre, guardan una enorme semejanza con el ministro Godoy, de quien las malas lenguas decían que era su verdadero progenitor. En el extremo derecho, están los otros miembros de la familia real, los parásitos de la nobleza, primos, tíos y demás parientes, quienes constituían una onerosa carga para el erario público en una España acosada por las guerras y el desmanejo de sus fondos.

La larga vida del pintor le permitió ser testigo de intrigas palaciegas y los cambios en las mareas de los tiempos, el auge y la abrupta declinación de la Inquisición, las glorias y los desmanes napoleónicos, los tímidos comienzos del liberalismo español (al que el pintor adhería sin vehemencia), el resurgimiento de los Borbones y la caída en desgracia de los liberales bajo el gobierno hiperlúcido de Fernando VII.

Muchas cosas vio Goya a lo largo de su vida y de ellas plasmó su versión de los hechos.

Detalle del cuadro: La familia de Carlos IV. Derecha: Detalle del cuadro: Manuel Godoy, duque de Alcudia y Príncipe de la Paz • Francisco de Goya • 1801. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España.

No fue Goya un valiente patriota ni un majo pendenciero, como pretenden retratar, sino un esforzado artista proclive a hacer concesiones, ocultando bajo simbolismos crípticos sus opiniones políticas en sus pinturas académicas, pero que expresó sin tapujos en sus obras más íntimas como Los caprichos, la serie de “La Quinta del Sordo”, y Los desastres de la guerra de Independencia.

A lo largo del reinado de José Bonaparte, Goya continuó al servicio del rey francés y pintó su retrato, hoy extraviado. Ante el impensado retorno de Fernando VII, Goya pidió permiso para realizar una serie de cuadros para exaltar el coraje del pueblo español y “perpetuar por medio del pincel las más notables y heroicas acciones de nuestra gloriosa insurrección”.

La serie inspirada en el 2 y 3 de mayo de 1808 son obras maestras del artista donde refleja con maestría la resistencia del pueblo y la feroz represión que debió soportar. En Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, los soldados franceses se muestran como una aceitada máquina de matar. El pueblo español fue representado por este hombre de piel oscura y camisa blanca que aparece con los brazos en cruz y las manos estigmatizadas, como las de Cristo. Un cura, el franciscano Gallego Dávila, está a su lado defendiendo la patria y la religión del invasor impío. Sin embargo, en estos fusilamientos no hay un héroe. El pueblo comprometido en la defensa de Madrid es el gran actor de la gesta emancipadora. Goya recurre a un colectivismo anónimo del que la Iglesia no podía estar ausente.

Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío o Los fusilamientos del 3 de Mayo • Francisco de Goya • 1814. Museo del Prado, Madrid, España.

Muy probablemente, el artista haya presenciado esta matanza a través de un catalejo que le permitió seguir los acontecimientos cómodamente desde su hogar, sin exponerse a la furia represora.

Goya continuó al servicio de Fernando VII, pero éste había perdido el encanto de su juventud y había traicionado las esperanzas liberales depositadas en él. Para todos había dejado de ser “el Deseado” y se había convertido en un rey absolutista que no simpatizaba con este pintor sordo y hosco.

De hecho, los retratos que Goya pintó de Fernando eran copias de unos apuntes que pudo tomar a las apuradas. El rey jamás volvió a posar ante el pintor de la corte.

El 2 de mayo de 1808 en Madrid o La carga de los mamelucos • Francisco de Goya • 1814. Museo del Prado, Madrid, España.

Las Meninas • Diego Velázquez • 1656. Museo del Prado, Madrid, España.

La Masacre del Triunvirato • Antoine Caron • 1566 Museo Louvre, París, Francia

La Masacre del Triunvirato • Antoine Caron • 1566 Museo Louvre, París, Francia